Les criquets ravageurs

Locusta migratoria (Linné, 1758)

Famille : Acrididae

Sous-famille : Oedipodinae

Nom commun : le Criquet migrateur

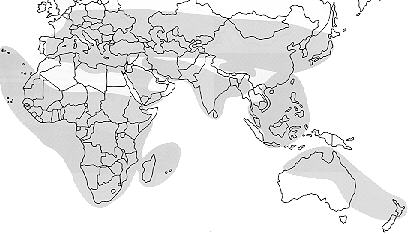

Le Criquet migrateur est très largement répandu dans l'Ancien Monde. On le trouve en Afrique, au sud du Sahara, dans la péninsule Arabique et Indo-Pakistanaise, en Europe ainsi que sur les bords de la Méditerranée, en Asie orientale ainsi qu'en Australie. Le Criquet migrateur est très largement répandu dans l'Ancien Monde. On le trouve en Afrique, au sud du Sahara, dans la péninsule Arabique et Indo-Pakistanaise, en Europe ainsi que sur les bords de la Méditerranée, en Asie orientale ainsi qu'en Australie.

Par contre, il est inconnu sur le continent américain. L'espèce migratoria comprend au moins une douzaine de sous-espèces, chacune possédant des particularités bio-écologiques liées aux caractéristiques écoclimatiques de leur domaine d'existence.

Le Criquet migrateur recherche la chaleur (optimum thermique autour de 20°-25°C), des milieux moyennement humides (optimum pluviométrique de 50 à 100 mm/mois) et colonise des steppes ou des savanes à faible couvert ligneux. C'est un graminivore assez strict qui, en période d'invasion, peut occasionner des dégâts considérables aux cultures céréalières et même aux plantations. En région tempérée, le Criquet migrateur résiste aux conditions rigoureuses de l'hiver en développant une diapause embryonnaire. On compte alors 1 à 2 générations par an. Cet arrêt obligatoire de développement ne se retrouve pas chez les sous-espèces subtropicales ou tropicales comme Locusta migratoria migratorioides qui se reproduit en continu au prix de déplacements sur plusieurs centaines de kilomètres pour se maintenir dans des conditions écologiques convenables pour sa survie. Au cours de l'année, l'acridien accomplit 3 à 5 générations dans des aires écologiques saisonnièrement complémentaires. La succession des états biologiques est alors très rapide en saison chaude et humide.

Il s'agit d'un locuste très sensible qui peut passer d'une forme solitaire à une forme grégaire dès que la densité dépasse un seuil critique, seuil estimé à 2 000 ailés/hectare en zone subtropicale. Le polymorphisme phasaire s'exprime par des différences morphologiques, anatomiques, physiologiques, écologiques et comportementales. Ainsi, les ailés solitaires présentent-ils un pronotum saillant et non selliforme, une taille nettement plus grande chez les femelles que chez les mâles, un polychromisme vert/brun selon l'ambiance hydrique saisonnière. Chez les grégaires, mâles et femelles ont presque la même taille et sont très fortement mélanisés. On compte 5 à 7 stades larvaires chez les solitaires et 5 chez les grégaires. Ces derniers se développent plus lentement et accomplissent un nombre de génération inférieur à celui des solitaires.

Les Criquets migrateurs sont de bons voiliers. Les essaims volent de jour, plus loin et plus longtemps que les solitaires qui se déplacent en début de nuit et suivant un système de vent différent. La transformation phasaire s'accomplit dans les foyers grégarigènes qui présentent plus souvent et plus durablement qu'ailleurs des conditions favorables à la multiplication et à la densation des populations. En Afrique sud-saharienne, ces foyers grégarigènes sont localisés dans des zones hygrotrophes à humidité résiduelle importante en saison sèche (Delta central du fleuve Niger au Mali, pourtour du lac Tchad, région du Nil bleu au Soudan). À Madagascar, ils sont situés dans les clairières enclavées dans des bush au sud-ouest de l'île. La dernière grande invasion généralisée de Locusta migratoria migratorioides en Afrique s'est déroulée de 1928 à 1942. Depuis, la distribution spatio-temporelle des pluies et les modifications anthropiques introduites dans la zone grégarigène la plus importante et la plus vaste en Afrique de l'Ouest, le delta central du Niger au Mali, ont considérablement modifié l'environnement au détriment de l'insecte. En effet, l'installation d'un barrage pour contrôler la crue et la décrue du fleuve, le développement de la culture attelée, l'augmentation du nombre de puits favorisant la sédentarisation des troupeaux ont détruit de nombreux biotopes à Locusta. Les pullulations ne sont plus qu'épisodiques et localisées et peuvent être maîtrisées par les Services nationaux de protection des végétaux.

Pour identifier avec certitude les imagos du Criquet migrateur, on pourra se baser sur les critères suivants :

Morphologie générale

Taille : mâle 42 à 55 mm de long, femelle 54 à 72 mm.

Coloration générale du corps

On notera chez les solitaires l'existence de deux formes pigmentaires : l'une verte et l'autre brune.

|

En phase solitaire, les imagos sont généralement verts ou bruns plus ou moins parsemés de taches noires, jaunes ou brunes. Les populations naturelles présentent des pourcentages respectifs des deux formes vertes et brunes variables selon les saisons. Les formes vertes étant prédominantes en saison humide et les formes brunes majoritaires en saison sèche.

En phase grégaire, les imagos possèdent une coloration unique jaune, avec une forte maculature noire. |

|

Les larves grégaires sont jaunes, fortement maculées de noir. |

Les larves du Criquet migrateur solitaires sont vertes ou brunes. |

Coloration des ailes

Entièrement transparentes, sans jamais aucune trace de coloration.

Absence de tubercule prosternal

|